我眼中的遆高亮同志

遆姓特别生僻,我在手机上给他发信息,都只能写成帝国主义的帝。叫遆高亮同志其实有些不合适,因为他还间歇性地给我当过书法指导老师,终没有收为徒弟,皆因我年龄偏大,不好拾掇,加之书法已养成太多毛病,纠偏已是来不及了,所以就只建立了业余传授关系。我也很自觉,学得好的部分,功劳归他,属于毛病部分,都塌到另一个书法指导人马河声头上去了。叫他同志,皆因高亮还有一个警察身份,他一着警服,我就不由得不对他产生出一种超越朋友的尊重,因为他常穿警服,这种尊重便延绵不断,想来想去,还是觉得叫遆高亮同志比较合适。

高亮跟我住同一条街,相距不到半里地,有时吃羊肉泡,一个电话过去,一块馍没掰完,他人已经走进门东张西望开了。他是典型的秦人,爱吃羊肉泡,喝烧酒,听秦腔,并且还拉得一手好板胡,完全是专业水平,这让我开始有些吃惊,时间长了才知道,他竟然还有些拉板胡的童子功,并且算是早期职业备选项目,这就真不是闹着玩的了。

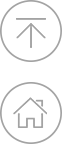

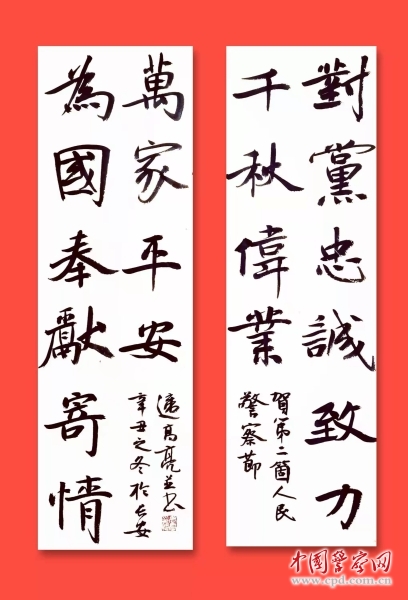

我和高亮在一起,最爱聊的话题,一是写字,二是听戏,三是办案。写字他是书法家,是中国书协行书委员会委员,参加过全国大展,获过大奖,出过专著,见过世面。听戏他是大行家,不用介绍,他就能听出这是谁的《五典坡》,那是谁的《下河东》,还能颇有见地的说出各位名家的行腔特点,音色音域,以及独特建树。我虽为业内人,却生在陕南,缺乏他对秦腔的生命本质体悟,爱是爱,总不及腠理,高亮便又胜我一筹了。至于办案,那就更是他的拿手好戏了。调来省公安厅文联以前,他在华山脚下,成天就是办案,随便拎一个出来,都能讲得我一愣二楞的啧啧称奇不已。我喜欢听人说案子,那东西有人物,有故事,有戏剧性,再听都不煩。有这三个话题,我们便天天见面都不嫌“麻缠”,也算是同志的另一种解读了。

高亮脸黑、心直、人善,且快言快语,遇事不遮不掩,最适宜做朋友。他有书家“华山三友”,吴振锋、史星文我都熟悉,也已成我的好友。同行,能长期坚持在“和而不同”中共生共荣,确实是需要一些做人的功底的。在脸谱化的戏曲中,黑脸属于耿直、豪爽类人物,比如包公、李逵、张飞等,都是把满脸黑抹得只丢两个白眼珠子的“硬扎”人。从高亮身上看,这种由人类普遍生活经验所进行的类型划分,是有一定道理的。高亮的英武之气,恐怕与肤色黝黑有绝大关系,试想,他要是个白净面皮、两缕鼠须的小白脸,那又该是怎样一幅尊容?那还是办啥事都能让人觉得放心、有靠头的遆高亮同志吗? 高亮十分乐于助人,尽管已是书法名家,可依然保持着“有事找民警”的职业习性,这在当下的文艺圈,算是一种比较难得的做人质地。

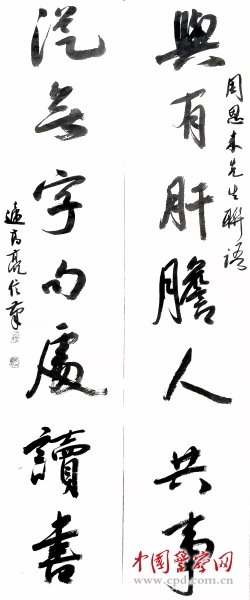

我业余时间好习字,对陕西书坛诸多名流都仰望已久,见高亮时间不长,便被他强迫着临《圣教序》,每每自己觉得有些长进,便拿与他看,他总是脸黑牙黄地一挑一堆毛病,让人觉得这“黑鬼”颇有些讨厌。但再过一段时间,那些毛病有所改进了,别的朋友都说字写得比过去“路子正了”些时,我才记起“黑鬼”的一些好处来。高亮是秦人,秉性率真倔强,好认死理,且时时有傲骨挣皮脱肉而出,容易得罪人,但有耐心品读他者,便会觉得他内心不仅柔软细腻,而且容易摈弃前嫌,豁亮大度,最具秦人风范。 给我印象最深的是高亮写字,哪怕一笔不妥,也要满篇皆揉,这是这个秦人的最细腻处。一幅字他可以十遍八遍地写,即使是送给朋友,也要追求产品“出厂”的合格。为弄出一幅好字,有时他能熬一夜大天亮,他的那幅佳作《天亮了》,就是一帮人耗了一夜,直到破晓时才弄出的仅三个字的创作惊喜。 我喜欢跟高亮在一起,这大概与我从小喜欢警察这个职业有关系,人民警察人民爱,人民警察爱人民,与遆高亮同志在一起,不管是写字、听戏,还是喝茶、聊天,不仅觉得有趣,快乐,而且还有一种有依有靠的人民群众的安全踏实感,所以我们就总在一起了。 (陈彦,中国作家协会副主席,第十届茅盾文学奖获得者。) |