前一阵子,父亲忽然用微信给我发了一张图片,20本厚厚的读书笔记排在一起。他问我:“我的第20本读书笔记已经写满了,你的呢?”

我有些惭愧,装作没有看到这句话最后的那个问号,与他讲了讲最近的工作与生活。父亲也没有再追问,只是在最后,又一次告诫我,“多读书,多做笔记。”

看着这句熟悉的话,我仿佛看到了父亲读书的情景——三面连着天花板的书架中央,堆着一摞摞书的书桌前,他坐在那里,神情严肃。“我们是读书人家,读书是我们的家风。”他总是这样教导我和姐姐。

书封里,父亲写给我的寄语。

父亲的书从来都摆得很乱,书架上、桌子上、桌旁的地上、床上,竖放的、横放的、摊开的……母亲说要给他收拾收拾,他总是说:“现在这样我要什么书我能找到,你收拾了我就找不到了。”

父亲有个“书屋”。装修时是设计了书房的,但不够用,他的书蔓延到家里的各个位置,除了客厅三面“通天”的大书架之外,到处都是层层叠叠的书。唯一较为整齐的,是书架的一角,码放着他几十年来积累的读书笔记。

“来,看看这个。”去年回家时,父亲招呼我过来。他从书架上抽出一本笔记,泛黄的纸页上字迹依然清晰。这是他读《汉书》时的笔记,他给我讲汉武帝太初历与二十四节气的关系,给我讲古代的“应天时,顺地理”;也给我讲汉代选官制度,讲中国古代的政治智慧;还讲大司农田延年因“职务侵占”最终自刎,告诫我要保持敬畏与克己……

父亲的笔记里不仅有摘抄,更多的是思考。翻看他《汉书》的笔记,里面写着“丝绸之路不仅是一条路,重要的是世界观。丝绸之路得以宽广和壮大,是接着地气的,和民生息息相关。国家倡行的政策,失去老百姓的参与和响应,是不可能成为大政的。”这是他的思考,是他与古人的“对话”。

还记得我第一年考研失利,心情低落,更不知该如何面对对我满怀期望的父母。但父亲没有责备我,他心平气和地让我看他的读书笔记,自己进了厨房给我做烙饼吃。半个多小时后,他问我:“我知道你认为自己已经很刻苦,但再看看我的笔记,这是我为了读书下的功夫。”我没办法回答,只是默默吃着新烙出来、热气腾腾的饼。后来,每当我想偷懒,总想起那张饼,以及旁边读书笔记上密密麻麻的字迹。第二年,我如愿考上了自己心仪的学校。

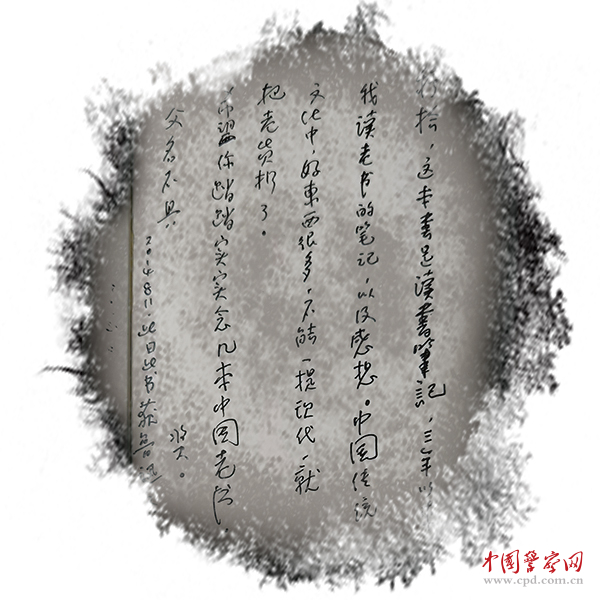

父亲的言传身教,渐渐在我身上留下印记。我开始学着做读书笔记,虽然远不及他的详尽,但每有感悟,必记录下来。后来,父亲从他数十年的读书笔记中,精挑细选了一些内容,整理成了一本书,那本书获得了当年的鲁迅文学奖。他给了我一本,扉页上写着:“这是我读书的笔记以及感想。中国传统文化中,好东西很多,不能一提现代,就把老货扔了。希望你踏踏实实念几本中国老书——父名不具。”

如今,我已经离开家去外地工作,与父亲一样,成为一个每日与文字打交道的人。父亲送我的那本书,我一直放在床头,睡前时不时翻翻。触摸着它,仿佛又回到父亲的“书屋”,耳边又响起“多读书,多做笔记”的声音。我忽然意识到,在父亲润物无声的言传身教中,做人做事的道理,如一粒粒种子,早已在我心中生根发芽,长成参天大树。

(作者单位:国家移民管理局)

(编辑:周洁)